4. Одежда, оружие и утварь полинезийцев и микронезийцев

| «Их одежда далеко превзошла наши ожидания и выказывала нам человеческое строение гораздо выгоднее, чем какая-либо другая, виденная нами до тех пор». |

| Г. Форстер |

Культурная ступень полинезийцев ясно выражается в её внешнем проявлении, в их одежде, украшении и вооружении. (См. раскрашенную таблицу «Полинезийское оружие и украшения».) Живя под счастливым небом, окружённые водою полинезийцы и микронезийцы часто купаются и, вследствие этого, отличаются опрятностью. К сожалению, действие этой полезной привычки часто уничтожается чрезмерным натиранием тела кокосовым маслом или разжёванными ядрами кокосового ореха. Они купаются охотнее в пресной, чем в солёной воде, и считают и ту и другую полезным средством против болезней. Роженицы с новорождёнными и даже умирающие считают нужным купаться.

Искусственные уродования и украшения тела имеют широкое распространение. Деформирование черепа, сплющение сзади или заострение в сторону позвоночной области встречаются на Таити, Самоа, Гавайи, в отдельных случаях на Паумоту, но нигде не наблюдаются в такой степени, как на Новогебридском острове Маликолло, где череп сдавливается так сильно, что делается плоским. Сплющение носа встречается на Таити и на острове Япе. Во многих случаях носовая перегородка пробуравливается, чтобы вставлять в неё цветы или перья. В проколотые ушные мочки вставляются кусочки грюнштейна, зубы человека и акулы, перья и цветы, а на острове Пасхи, как и в Микронезии, ушные мочки тяжёлыми деревяшками вытягиваются до значительной длины. У микронезийцев часто можно встретить просверливание верхнего края уха. Татуировка нигде не достигает такого совершенства, как здесь. В Полинезии мужчины вообще больше татуируются, чем женщины (см. рис., стр. 194). В некоторых местах оба пола татуируются одинаково, а на Нукуоре — только женщины. Обычай татуировать лицо был общим не всем полинезийцам, и не одним раротонганцам, но и маори, которые находились с ними в ближайших сношениях. Виды татуирования, возбуждавшие особый страх, как говорят, прекратились после введения европейских приёмов войны. Татуировке, кроме того, приписывается выгодное свойство [194] сглаживать признаки возрастов. Наконец, не надо забывать и о возвышении ею красоты, как поётся в песне, исполняемой во время татуировки.

Да будет проведена каждая черта!

Пусть будут красивые фигуры

На теле большого, богатого человека.

На теле человека, который не может платить,

Делай их кривыми,

Оставляя их не конченными.

Без сомнения, татуировка у маори, как и у других полинезийцев, исходит в своей основе из религиозного воззрения. Она считается священным делом, которое жрецы выполняют с молитвами и песнопениями. Вырезаемыми фигурами часто бывают священные животные — змеи и ящерицы. На Самоа в основе такого обычая лежит учение об атуа, то есть о покровительствующем духе в образе животного, поэтому именно здесь миссионерам так трудно вывести из употребления этот обычай. В микронезийской области татуировка нередко становится простым украшением, но не везде. Женщины на Нукуоре проводят три месяца в уединении в священном доме, потом, омывшись в море, подвергаются операции, захватывающей небольшую часть живота. На Радаке татуирующийся ночь, предшествующую операции, остаётся в доме начальника, который молится за благоприятное исполнение её. На островах Товарищества, Паумоту, Маркизских и Каролинских в этом отношении замечается различие между сословиями: у прочих людей татуировка производится только на бёдрах, а эрии или арики отличаются большими круглыми татуировками по всему телу. На Джильбертовых островах татуированный бедняк пользуется бо́льшим влиянием на общественных собраниях, чем не татуированный богач. На Ротуме касты различаются между собою татуировкой. Впрочем, достоинство начальника не всегда выражается этой последней. Многие начальники мало татуированы, тогда как обыкновенные свободные люди выказывают это украшение на всём теле. На Маршалловых [195] островах татуирование щёк предоставляется начальникам; на Мортлоке различие между званиями обнаруживается в татуировании ног. Иногда обе половины тела татуируются различно. В таком случае богаче украшается правая сторона. Татуирование самоанцев производится на том месте, которое прикрывается передником, и рисунок производит впечатление ткани с узором в виде линий и плоскостей. У маори проходили годы, пока фантазия художника признавала, что тело достаточно татуировано. Черты лица превращались при этом в распространённые арабески (см. рис., стр. 194). Татуировка губ, век и носа считалась крайне болезненной, в особенности до употребления железа. На Гервеевых островах Форстер видел тщательно татуированными самые нежные части тела мужчины. Татуировка производится таким образом, что на той или другой части тела рисуется фигура и затем палочкой с наконечником из камня, кости (человеческой кости!) или железа посредством деревянного молотка постоянными наколами врезывается в кожу по линии узора. Инструменты для татуировки состоят из орудия, похожего на мотыгу в уменьшенном виде, из крепкого дерева (на Самоа встречается в четырёх различных формах), плоский клинок которого оканчивается несколькими острыми зубчиками. По этому инструменту ударяют молоточком, похожим на весло, сделанным из того же дерева (см. рис. сбоку). В качестве красящего вещества маори втирают в раны сажу сосны-каури.

Кроме того, в случаях траура кожа на лице, на руках и на ногах изрезывалась острыми раковинами, а на празднествах употреблялось красное и чёрное раскрашивание. Так, обитательницы острова Пасхи при посещении Кука раскрашивали лицо красной железистой глиной и, кроме того, куркумой, а другие проводили поперечные полосы известью. Здесь следует прибавить, что, согласно выражению «для волосатого человека нет жены», на лице уничтожаются все следы растительности. Этого не делается в Микронезии. Даже и на других частях тела волосы извлекают щипчиками из раковин. Обрезание широко распространено, хотя не употребляется в больших областях, как Н. Зеландия и Гавайи. Оно исполняется жрецами и имеет религиозный характер.

Причёска приспособляется к прямым волосам и потому довольно проста. Волосы носят или в ниспадающем виде, или стригут их. Последнее на островах Товарищества и соседних островах, по-видимому, обязательно для всех женщин, за исключением семьи главного начальника. На островах Дружбы мужчины и женщины носят волосы постриженными и зачёсанными вверх в виде щётки. Вследствие обсыпания волос известковым порошком кончики волос становятся красноватыми, а осыпание куркумой придаёт им золотистый отблеск. Закручивание волос в косу могло быть подражанием: начальник на Таити, увидав причёску Кука с кошельком, воспроизвел её в тот же день. Обривание головы при несовершенстве режущих инструментов было нелёгким делом. Немногие продукты нашей культуры полинезийцы ценили так высоко, как ножницы и бритву. В Микронезии головное украшение почти повсюду состояло из длинных узких деревянных гребней, от 10 до 12 зубцов, с украшенной верхушкой, а иногда ещё снабжённых перьями (см. рис., стр. 200, 201 и 202). Длинные головные шпильки [196] служат также для смягчения укусов многочисленных насекомых. Кудрявые волосы жителей Джильбертовых островов прикрепляются палочкой к поднимающемуся венчику. Между тем как на Мортлоке головное кольцо обвито, наподобие щётки, волокнами растений, на Нукуоре головное украшение состоит из длинной деревянной пластинки, расширяющейся кверху. Подобные украшения можно, впрочем, считать лишь украшением для пляски или религиозной эмблемой. Чаще всего их можно видеть на изображениях предков. Настоящие шапки не употребительны или употребляются только ночью и вне своей страны. На Каролинских островах, как некогда на Гавайских, существует непосредственное подражание европейским шляпам. На Факаафо (Токелауские острова) Хэль видел у гребцов глазные зонтики из плотной ткани, привязанные ко лбу так, как это делается у нас лицами, страдающими слабостью зрения (см. р. стр. 221).

Подобно татуировке, украшения перьями у полинезийцев восходят из суетной области моды в область верований. Птицы принадлежат к священным животным. В особенности это можно сказать о птице, которая своими красными хвостовыми перьями доставляет самые излюбленные украшения полинезийцев, о птице фаэтон. Ни на один предмет торговли на островах Товарищества не было такого спроса в прежнее время. Перья приклеивались к банановым листьям, которые привязывались ко лбу и даже к передникам женщин из кокосовых волокон во время пляски. Из перьев изготовлялись самые ценные головные уборы. Весьма распространены были также гибкие шейные кольца, скрученные из шнурков, в которые вплетали пёстрые перья. Диадемы из перьев носились на Маркизских островах и на острове Пасхи, но украшения из перьев достигли высшей степени развития, так же, как и их цена, на Гавайских островах. Красные перья Melithreptes pacifica считались драгоценностями, которые ещё сорок лет тому назад позволялось носить лишь знатным лицам. Жёлтыми перьями украшались шлемообразные головные уборы (см. рис., стр. 202), форма и жёлтый цвет которых вполне напоминали головные уборы буддийского духовенства.

1—3) Ожерелье из раковин, стручковых плодов и раковин Patella. 4 и 5) Серьги с зубами дельфинов 6 и 7) Ушные запонки из кости. 8) Шейная цепь из черепахи. 9) Шейное украшение. 10) Ожерелье. 11) Ушная запонка из позвонка акулы. 12) Лобный обруч. 13 и 14) Браслеты из чёрного дерева и кости. 15) Шейное украшение. 16) Ожерелье из раковинных кружков и кости. (1—7: Маркизские о-ва; 8 и 15: о-ва Дружбы; 9: Гервеевы о-ва; 10 и 11: о-ва Товарищества; 12: о-в Пасхи; 13 и 14: Гавайские о-ва; 16: Нукнон.).

[197]

Кроме того, для украшения употребляются самые разнообразные безделки. Море своими многоцветными раковинами доставляет для этого богатый материал. Наряду с этим носились цветы и усики растений в различных художественных сочетаниях вокруг шеи, в волосах, ушах и даже в носу. Шнурки с узлами из листьев пандануса или кокосовых волокон служат не только для предсказаний, но, как например на Улеа, для исчисления времени. Поэтому начальники носили их на шее. Быть может, впрочем, это служит для напоминания, подобно тому, как мы это видим у начальников на Палауских островах. Ко всему этому суеверие присоединяет раковины и кости определённой формы, человеческие кости и зубы и даже тысяченожек, которые нанизываются в виде ожерелий. Бусы из птичьих костей и серьги из шкуры альбатроса были любимыми украшениями новозеландцев. На Тонгатабу туземцы употребляли в виде украшения железо и гвозди, привезённые Куком в числе предметов торговли, причём за большой гвоздь уплачивалась курица. На Тонге из тонких длинных трубчатых костей вперемежку с маленькими бурыми раковинами улиток изготовлялись ожерелья, к которым привешивалась большая перламутровая раковина. Для увешивания себя употреблялись и отдельные зубы, птицы, вырезанные из зуба кашалота, чёрные и белые бусы из раковин. Гребни из стеблей растений, крепко и равномерно перевязанные на верхнем конце тонко скрученными нитями, принадлежат к самым красивым работам тонганской художественной промышленности (см. рис., стр. 201 и 247). У гавайцев украшениями служат повязки, надеваемые на ноги, плотно усаженные собачьими зубами, раковинами улиток или бобами (см. рис., стр. 99) и браслеты из ровно вырезанных костяных и черепаховых кусочков, составляющих одно гибкое целое с помощью двойных, протянутых в них нитей. (См. таблицу «Полинезийские украшения», фиг. 13 и 14.) Подобные шнуры, с плотно нанизанными кружка́ми из раковин и перемежающимися между ними кружочками чёрной ореховой скорлупы, употребляются как деньги и носятся в качестве украшения для рук и ног.

В Микронезии венки из свежих жёлтых и красных цветов играют главную роль в украшениях женщин. Раковина, круглый перламутровый или черепаховый кусок, маленький отшлифованный кружок из раковины Conus, нанизанные на шнурок из человеческих волос, составляют любимое украшение на Джильбертовых и Маршалловых островах. На Пингеляпе очень любят привешивать к ожерельям кусочки красных раковин Spondylus; на Япе носят браслеты из раковин Conus и Nautilus.

Полинезиец, носящий на себе все свои украшения, производит впечатление излишества и пестроты (см. рис., стр. 200 и 202). Но цветовое чувство прежде, при отсутствии ярких минеральных красок, было гораздо развитее, чем теперь, когда европейские купцы рядят эти народы в свои заурядные изделия. Полинезийцам обоих полов свойственны известная грация, но в то же время и кокетство. Самоанки носят по воскресеньям просторную, длинную, похожую на рубашку и всегда светлую одежду, которая как нельзя лучше идёт к ним. При этом они, отправляясь в церковь, надевают наискось, почти на одну сторону головы, маленькую соломенную шляпу, украшенную пёстрыми цветами и лентами. Во время [198] плясок употребляются маски, особые украшения ушей, танцевальные палки в виде резных вёсел (см. рис., стр. 191 и 192) и нижняя одежда из

сухих листьев, которые при движениях в такт издают шуршание; к этому присоединяется ещё раскрашивание красной краской.

Полинезийцы принадлежат к наилучше одетым народам. Они отошли от простого прикрытия тела и стремятся уже к роскоши. Вследствие этого их материи из коры, тапа и гната, и [199] их циновки принадлежат к самым крупным и ценным вещам. Циновки в некоторых странах признавались настоящим предметом обмена. Передник, прикрывающий половину тела, часто ниспадает до ступней. Таитянки носили платок на плечах, продевая голову в отверстие посредине его, и кроме того, передник из тонкой материи; оба пола обёртывали вокруг головы другой платок в виде тюрбана. На островах Дружбы его носили в более простом виде. Передник мужчин, завязанный на спине в виде большого буфа, часто очень короткий, и передник женщин, подвязанный ниже груди, оставался здесь единственной одеждой, которая обходилась без всякой накидки на плечи. Точно

также на Самоа и на соседних островах одежда мужчин и женщин состоит из куска бумажной ткани, обёрнутой вокруг бёдер и доходящей до колен. Часто для той же цели употребляются листья. Материю из коры заменяют в дождливую погоду плащом из длинных широких листьев, висящих в виде бахромы. В торжественных случаях и на празднествах туземцы надевают тонкую циновку, сплетённую из волокон. Гораздо скуднее одежда обитателей восточных островов: первых жителей острова Пасхи Форстер видел совершенно нагими или с весьма недостаточным прикрытием, висевшим на поясе. В противоположность этому, на островах Товарищества роскошь в одежде приобретает символическое значение. Военная одежда состояла там из трёх похожих на пончо, накинутых друг на друга плащей — длинного белого внизу, красного над ним и короткого коричневого сверху. Обёртывание всего тела возможно большим количеством тканей считалось знаком мирного приёма. Женщины во время пляски на Таити при Куке и Форстере плотно обёртывали грудь куском ткани бурого цвета; около бёдер навёртывалась ткань четырьмя рядами, попеременно белого и красного цвета, и крепко подпоясывалась верёвкою; оттуда густо свешивалась ткань белого цвета до самых ступней. Одежда новозеландцев состояла из передника и циновки. Последняя прикреплялась у мужчины на правом, а у женщины — на левом плече. Кроме того, мужчины носили ещё льняной пояс, на котором висели «мери» и боевая секира. Ступни и голова оставались обыкновенно непокрытыми, но у некоторых племён среднего острова были сандалии, сплетённые из льна. То, что в мужской промышленности представлял топор из грюнштейна, в женской промышленности была циновка: из одного льна там приготовлялось до 12 различных циновок. Кроме того, из [200] собачьих и птичьих шкур делались одеяла или ими оторачивались циновки. Сословные различия выражались циновками, помимо татуирования. Каждое племя некогда имело особый род циновок. Разница между ними заключалась в изготовлении волокон и в украшении.

Одежда микронезийцев более скудна. Полная обнажённость мужчин встречается на северных Палауских островах. Одежда, кроме короткого передника, надевается на Нукуоре только ночью и вне острова. На другом конце лестницы стоят обитатели Мортлока и Рука со своими плащами из Musa и Hibiscus, с украшением из раковин вокруг отверстия для продевания головы. Напротив, на Руке мальчик, уже после того, как девушка наденет передник, имеет право носить плащ и вместе с тем получает право принадлежать к обществу мужчин. Инвентарь одежды начальника составляют здесь плащ, пояс, ушное украшение из ореховых колец, два ожерелья, браслеты и грудное украшение. Обитатель Каролинских островов, придерживающийся старинной моды, надевает сперва передник, сделанный из узких полос кокосовых листьев, доходящий почти до колен (см. рис., стр. 196); сверху мужчина в торжественных случаях надевает другой — красивого жёлтого цвета, с широкими волокнами, и более длинный. У европеизированных каролинцев часто ещё под рубашкой можно заметить передник. Кроме того, прежде у обоих полов употреблялся короткий передник из пёстро окрашенных банановых волокон, составлявший [201] единственную одежду обитателей Кушаи. Это произведение каролинской промышленности изготовлялось с помощью особого орудия, причём для каждой полосы требовалось тщательное нанизывание нитей разного цвета, между тем как основою служили те же нити, а иногда и шелковистая шерсть. На Мортлоке и Руке носят широкие пояса из 15—25 шнурков, сверху которых нанизаны пластинки из ореха. По исчислению Кубари, на одном из таких поясов в 20 шнурков было не менее 13 500 пластинок (см. рис., стр. 200). Вследствие этого у этих островитян пояс считается самой дорогой частью одежды. Такую же ценность имели некогда пояса, делавшиеся по особому заказу на Палауских островах из замочных частей редкой раковины Tridacna, и ожерелья, называвшиеся «клильт», из 64 черепаховых пластинок.

Между тем как мужчины часто оставались ещё верными преданию, костюм женщин изменялся гораздо более под влиянием сношений с белыми. Они носили цветные бумажные платки, носовые платки, а также платки вокруг бёдер и на груди и плечах в виде пончо (см. рис., стр. 198, фиг. 1); ткани из полосок пальмовых листьев и древесного луба почти совсем исчезли.

Оружие и утварь полинезийцев отличаются обилием и разнообразием (см. табл. «Оружие и украшения полинезийцев»). Только у меланезийцев встречается ещё большее развитие художественной умелости и изобретательности. Отсутствие железа здесь преимущественно бросается в глаза. Когда европейцы впервые пришли в соприкосновение с полинезийцами, у последних недостаток металлов заменялся камнем, костями и раковинами. Большая часть полинезийских островов лишена руды: на коралловых островах иначе и быть не может, и во многих случаях то же самое замечается на вулканических. Но культурная ступень этих народов такова, что они наверно дошли бы до пользования металлами, если бы находили их в сыром виде. Из камней, костей, зубов и дерева они делали почти всё, что только можно было сделать. Орудия для судоходства и рыболовства, лодки и удочки представляются вполне законченными в своём роде и выказывают не только техническое умение, но и дар изобретательности. Как только они узнали железо, они сумели, в противоположность австралийцам и бушменам, тотчас же воспользоваться им. Железо, без сомнения, также [202] употреблялось для украшения. Когда стеклянные бусы уже значительно утратили свою ценность, всё железное занимало первое место среди европейских товаров. Сперва они применяли его в старых, привычных формах: вместо раковины Tridacna они вставляли в свои топоры куски железных обручей и вообще продолжали придерживаться употребительной формы орудий. На Понапе, где конец каменного века можно отнести к началу 20-х годов, железные клинки всё ещё

вгонялись, наподобие каменных пластинок, в рукоятки из лимонного дерева; старинные каменные топоры берегут ещё и теперь как священные предметы в самых потаённых уголках дома.

Камень был самым ценным материалом для всех тяжёлых орудий, преимущественно для молотков и боевых секир и менее для копий; каменные наконечники стрел почти вовсе не употреблялись. У полинезийских и меланезийских каменных топоров прежде всего бросается в глаза отделка наружного края, но этим не исключаются тщательная полировка и закругление. Эти топоры (см. рис., стр. 204), даже при самом лучшем материале и самой тщательной обработке, недалеко отстоят от простых топоров. У них нет отшлифованной шейки для прикрепления, и загиб их редко имеет шлифовку. Вообще всего проще новозеландские топоры: [203] часто это — простые прямоугольники, лезвия которых не круглы, а отшлифованы в виде углов. Обтёсывание, даже у самих красивых больших топоров с Гавайских островов, делается в грубом виде до того места, до которого доходит слой ниток, которыми привязывается топор. Но всего проще топоры жителей острова Пасхи (см. рис. ниже), оббитые прямо из обсидиана или лавы, которые, вследствие своей ширины и короткой рукоятки, более напоминают ножи, чем топоры. Им не уступают иногда по величине топоры с Новой Гвинеи и соседних островов, но у них больше закругления, так как они, противоположно полинезийским, прикрепляются не на рукоятке, а внутри её. Топоры с Гавайских островов, с лезвием длиною в 20—40 см, по величине и форме более сходны с новозеландскими, но более плоски у места своего прикрепления

к рукоятке. Длинные, узкие, похожие на долото каменные клинки также принадлежат этой области. Напротив, на нарядных топорах Гервеевых островов (см. рис., стр. 101) базальтовые клинки лопатообразны, тонки, часто слегка загнуты. Прикрепление топоров повсюду в сущности одинаково. Топоры с острова Таити, привезённые Куком, состоят из деревянной рукоятки с загнутым назад отростком в виде пятки; к передней скошенной части плоский сверху, а внизу двухрёберный, каменный топор привязан верёвкою, которая сперва огибает рукоятку, а затем крестообразно топор и отросток. Обвивание этой верёвкой делается очень тщательно, в особенности на Гервеевых островах; рукоятка, напротив, мало выглаживается, если не предназначается для нарядных топоров. Большинство микронезийских топоров имеют клинок из раковин, всего чаще из Terebra maculata и Tridacna gigas; для той же цели применяются и широкие кости спины черепахи. К нашему удивлению, микронезийцы оставляли без внимания превосходный камень, как например на Понапе, и довольствовались раковинами. Топор с полукруглым раковинным лезвием из Tridacna на Маршалловых островах для выдалбливания лодок предпочитался даже железному. Выглаживание топоров песком или пемзой составляет занятие стариков.

Своим главным оружием полинезийцы некогда считали, по-видимому, копья. Иногда они были деревянные, с заострённым на огне концом, [204] а иногда с наконечником из камня с прибавлением хвостового шипа ската, осколка камня или зубов акулы (см. рис. 3, стр. 206). Длина их

доходила до двойного человеческого роста; за недостатком казуаринового дерева, употреблялось дерево кокосовой пальмы. Полинезийцы неохотно расставались со своими копьями, обрабатывали и украшали их с особенной тщательностью. Копья были также главным оружием микронезийцев (см табл. «Меланезийские топоры, палицы и молоты»), с крючками из шипов ската,

[205]

человеческими костями, носом морской щуки или зубами акулы. Но они не отделывались так художественно, как в Меланезии. Этим оружием пользовались в схватках на близком расстоянии; палкообразные копья, заострённые спереди и сзади, употреблялись для метания. На Палауских островах было найдено орудие для метания копья из бамбука. В качестве настоящего деревянного оружия к ним примыкают меч с Палауских островов (см. рис. 1, стр. 207) и «пагу», кинжал (см. рис., стр. 206) из твёрдого дерева, на Япе делавшийся из тростника длиною в 0,5 метра и даже более; рукоятка его имела форму лопатки, постепенно суживавшейся, и его носили в футляре из растительных волокон. И каменные клинки с гранями в 20—40 см длины представляли тяжеловесное ручное оружие.

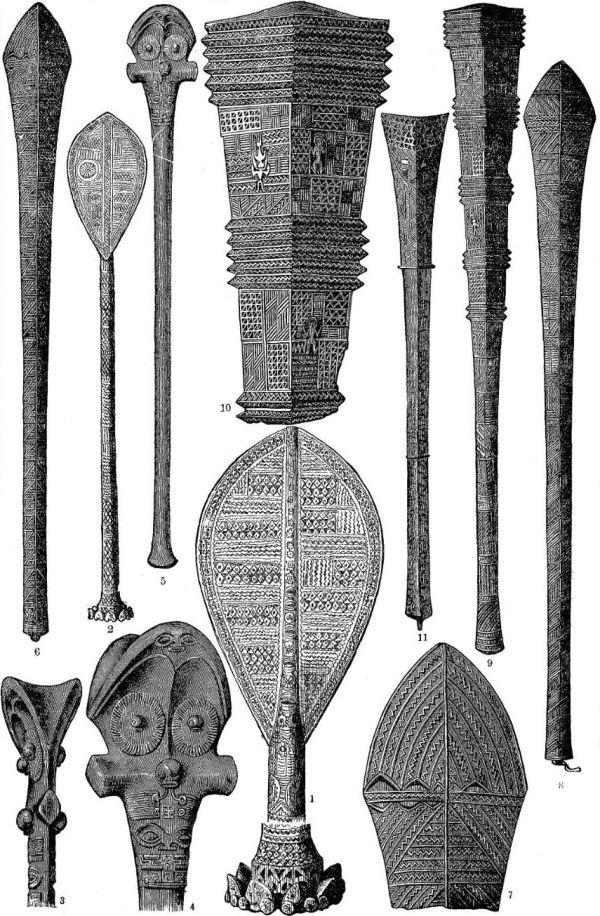

Наряду с копьём самым употребительным оружием была палица, изготовлявшаяся по большей части из тяжёлого железного дерева и представлявшая своими украшениями интересное произведение полинезийской художественной техники (см. рис., стр. 174 и таблицу «Полинезийские палицы и знаки достоинства»). В ней заключалась по преимуществу сила тонганцев. Тип, выработанный с наибольшим изяществом, имел форму весла, которая уже во времена Кука, по-видимому, считалась устарелой. Она имела круглую рукоятку, кверху сплющивавшуюся, казалась четырёхгранною вследствие значительного выступания среднего ребра и была сверху срезана наискось или заканчивалась острым эллипсом. Вся палица от рукоятки до оконечности была покрыта резными узорами, которые обвивали её лентою в виде спирали или следовали друг за другом квадратами, разделёнными боковыми гранями и срединными рёбрами, или лежали друг над другом в виде простых поперечных полос. Орнаменты состоят из плотно сближенных прямых или [206] ломанных линий, причём всегда замечается грубо намеченная человеческая фигура. Звезда и полумесяц также часто выступают на них, а также и фигуры рыб и черепах. Для подвешивания в них проделано ушко. Наряду с богато украшенными бывают и гладкие палицы, совершенно плоские и веслообразные, с поперечным кольцом под расширением весла, и простые в виде валька с короткой рукояткой. «Почётными вёслами» можно назвать вёсла вышиною до двух метров, украшенные, подобно палицам, резьбою в виде поперечной ленты или вырезанные в виде клинков из кремня с красивым изломом. В изготовлении таких красивых палиц отличаются и обитатели Маркизских островов; расширение их веслообразных палиц, так же, как и все другие произведения их художественной техники, всегда снабжены человеческим лицом в фантастической разработке (см. рис. 4 и 5 в табл. «Полинезийские палицы и знаки достоинства»). Самые красивые палицы в форме весла исходили, впрочем, с Гервеевых островов (см. рис. 1 и 2 табл. «Полинезийские палицы и знаки достоинства»). Обитатели их в мелких работах превосходили тонганцев. Таитяне и близко родственные им островитяне употребляли много труда на полировку своего оружия.

длиной и украшениями. По своей форме, они занимают средину между палкою и веслом. Самые простые из них — цилиндрические палки с зазубренными продольными линиями; они заканчиваются более или менее скрученной головкой, в спиралях и изгибах которой всегда можно заметить глаза или даже человеческую фигуру (см. рис., стр. 205). Топоры, трубки, [208] кинжалы и свирели часто не уступают этим предметам украшения и тем не менее должны были находиться в употреблении. Они показывают, насколько деятельность и жизнь полинезийцев была проникнута религиозными представлениями, символами и церемониями.

В качестве инструментов нам известны зубы акулы, вставленные в деревянную рукоятку, служившие в качестве резца, а также деревянная дуга с такими же зубами на обоих концах, употреблявшаяся вместо циркуля (см. рис. 6, стр. 204).

Жестокому наслаждению человеческими мучениями служило ручное оружие из зубов акулы для разрывания мяса пленников; кроме того, этим оружием наносили себе раны лица, которые должны были грустить по умершему. К нему можно, пожалуй, присоединить шип ската, употреблявшийся в качестве подпилка или кинжала см. рис. 4, стр. 206 и 3, стр. 207). Оружие из зубов акулы было значительно развито на островах Товарищества и Гавайских. Меч из ветви казуарины, с тремя или четырьмя разветвлениями, усаженный зубами акулы, считался самым страшным. В Берлинском музее находится палица с о. Япа, сделанная из китовой кости и усаженная шипами ската. Население Джильбертовых или Кингсмильских островов последовательным прогрессом в этом направлении выработало своеобразный стиль в изготовлении оружия, требовавший много прилежания и искусства (см. рис. 3, стр. 206 и стр. 83). Можно было бы подумать, что этот народ живёт в [209] постоянной войне и весьма могуществен. Усаживание их оружия зубами акулы, которые прикрепляются кокосовыми шнурками, переплетёнными с человеческими волосами, является дальнейшим развитием встречающегося у малайцев оружия из пилы меч-рыбы. Необходимое противодействие этой оружейной технике составляют их панцирные одежды. Плотно сплетённые из бечёвок, грубые и толстые, они неприятны для ношения на теле и тяжелы, но необходимы, чтобы ослабить нравственное действие этого оружия, взятого от акулы. Шлем из колючей кожи диодона или ежа-рыбы дополняет их оригинальное вооружение (см. рис., стр. 137).

Луком и стрелами во времена Кука пользовались только для охоты и для игры, и в настоящее время их почти нельзя найти во всей Микронезии и Полинезии. Лук островов Дружбы (см. рис. 2, стр. 207), который употребляется только для стрельбы крыс, — всё-таки довольно величественное оружие: он имеет длину человеческого роста, сделан из твёрдого, превосходно отполированного дерева и снабжён крепкой, скрученной тетивой, но его верный спутник, колчан, уже совершенно исчез (см. рис. 1, стр. 206), и число стрел ограничивается одной. На Палауских островах мы знаем лук из мангрового дерева с тетивой из волокон, для охоты за голубями. В Новой Зеландии, по крайней мере в языке, сохранились следы прежнего знакомства с этим оружием.

Лук и стрелы совершенно отсутствуют на Джильбертовых островах, Паумоту и острове Пасхи; на Гавайских островах они, по-видимому, были введены вновь лишь в течение нынешнего столетия. Поэтому не совсем справедливо говорят, что в полинезийской стратегии не существует оружия для дальнего боя, так как охота на этих островах, бедных животными, постепенно забывалась. На самом деле, наряду с дротиком и копьём, праща — самое обычное оружие микронезийцев: пращи, сплетённые из тонких верёвок, подобные меланезийским, известны на Мортлокских и Каролинских островах; рядом с ними известны и короткие метательные палицы. На Маркизских островах петли из кокосовых волокон с гладкими или угловатыми камнями, величиной с куриное яйцо, представляют весьма опасное оружие. Искусные пращники высоко ценились и составляли в войске таитян особый отряд, который в надлежащие моменты появлялся перед отрядом воинов и с громкими восклицаниями осыпал камнями неприятеля.

Во многих частях Полинезии разнообразие оружия нападения вызывало заботу о защите в виде доспехов и других охранительных средств. При церемониальном характере сражений они служили к тому, чтобы воины могли казаться величественнее или страшнее. К сожалению, у нас нет более точных описаний доспехов таитян. Наибольшее значение придавалось прикрытию головы: у гавайцев был изящный шлем, утыканный перьями (см. рис., стр. 208 вверху), а у племён островов Тубуаи — шлем фантастической формы. Напасть на такого воина с далеко заметным головным украшением считалось особенно геройским поступком: когда он падал, битва часто оканчивалась. Кроме того, у таитян было ещё особое военное украшение — нечто вроде воротника, усаженного перьями и раковинами, который носили на груди в виде лат (см. рис., стр. 197). Паркинсон видел изготовившихся для битвы обитателей Джильбертовых островов, которые под панцирем из кокосовых волокон прикрывали грудь и живот твёрдой, высушенной кожей ската или навёртывали сверху панциря столько верёвок, сколько было возможно. Вооружённые копьём с шипом ската, длиною в 20 футов, они сами не выступали вперёд, а только возбуждали мужество сражающихся. На Тонгатабу Форстер нашёл большие плоские латы из круглой кости, вероятно принадлежавшей какому-нибудь животному китовой породы; они были шириною в 0,5 метра и изящно отполированы. На [210] Маркизских островах это военное украшение состоит из кусочков лёгкого пробкообразного дерева, связанных в виде полукруга, скреплённых смолою и усаженных красными бобами. У более бедных эти латы заменяются раковиной. В уменьшенной форме мы видим их, быть может, в плоской раковине, которую многие полинезийцы, нередко с отшлифованными зубчиками, носили на груди (см. рис., стр. 197).